第1話 プロローグ〜ハードコアな豪雪の日々から生まれた干し芋さん

2019.01.14

小さな山の集落からお届けするこの干し芋が、「お茶のみ」の口実となり、そんなやさしい文化が続き、冬を越すひとたちの心をあたためますように。

そんな私たちの思いを乗せた干し芋さんたちの、長い長い旅路をちょこっとのぞいてみませんか?

この特集では、干し芋と、私たちと、皆さんでつくる旅のものがたりをお伝えしていきます。

冬の日から生まれた、干し芋

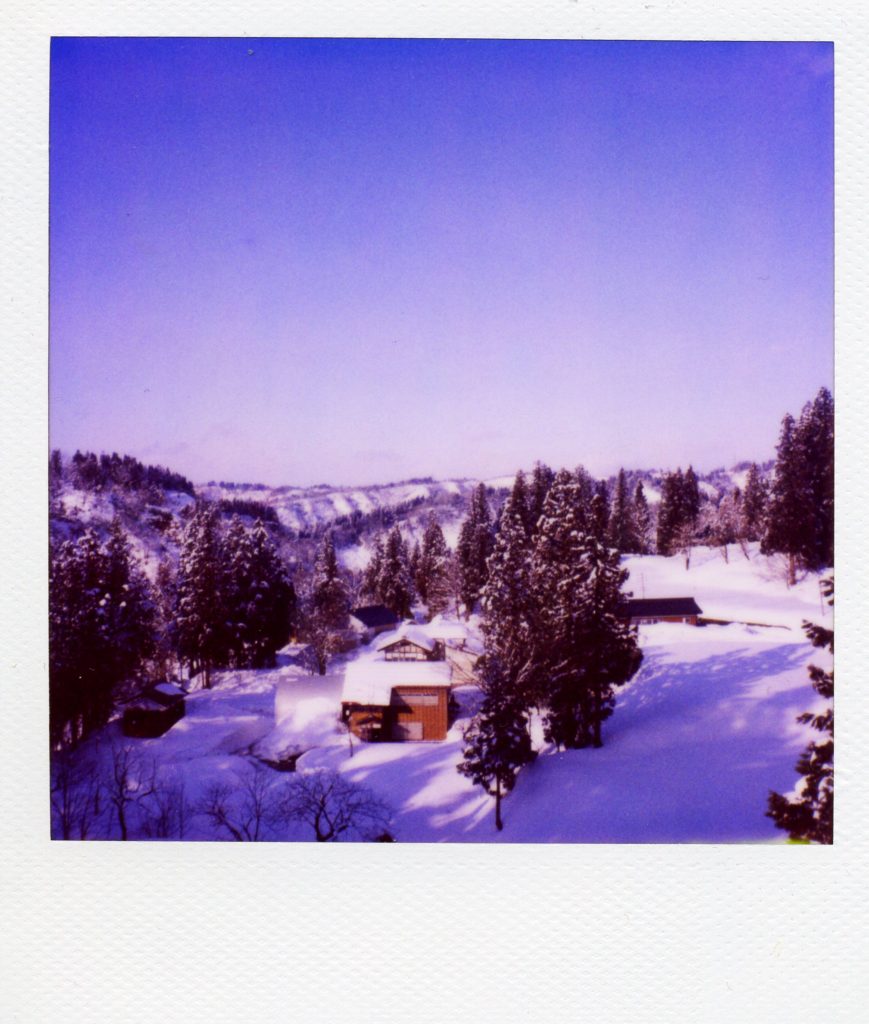

十日町の冬は、世界一美しい。

冬は多いときで4m近く積もるときもある豪雪地、十日町。

めまぐるしく変わる季節のなかで、私の一番好きな季節はズバリ「冬」です。

山の角をすべてまあるく覆い尽くす、なめらかな雪原。

黒い枝のみとなった山の木々たちに、肉付けをしてゆく、こんもりとした雪たち。

真っ白な空をちぎるように、目の荒い雪が乱暴に降る日もあれば、

雪がやめば、星いっぱいの宇宙をそのまま雪原に落としたように、結晶たちが雪原の上で静かにまたたく無音の日もある。

そんななか、自分の足音と、吐息しか聞こえない夜道を歩くのが、好きでした。

春に向かう日々のなかで、どの風景もひとつとして飽きることはありません。

そして、そのなかには、雪の日を過ごす人々の暮らしがあります。

ひとの足跡に重なる、うさぎやたぬきの足跡、

家から立ち上る薪ストーブの、のんびりとした煙。

雪の中でこそ

おなじ場所を共有し暮らす、ひとや動物の存在が際立ち、

誰かの気配が心をあたたかくさせます。

干し芋はそんな冬の暮らしのなかから、生まれました。

今日は、私が過ごした冬の日々とともに、私たちがお届けしている干し芋誕生秘話(?)を深堀りしてお話ししたいと思います!

「冬は素敵」。だけど移住当初はやっぱりハードコア…

私が移住したのは2011年2月。

それから2〜3年くらいは確か、豪雪の当たり年でした。

▲旧池谷分校

集落には空き家がなかったため、閉校になった旧・池谷分校に3年近く住んでいました。集落のいちばん上にあったので、降雪量も多く、当時は投雪機もなかったので、長い道を人力で除雪する日々でした。

人力とは、

雪国の三種の神器、

1、かんじき(雪に埋もれず歩けるすぐれもの!)

2、スノーダンプ(クマ武というブランドがお気に入り)

3、やまがさ(蒸れず、濡れず、雪をシャットアウト)

この三種の神器を相棒に、昨日除雪した道も、翌朝には道なき道となる雪上を、せっせと除雪をしていました。

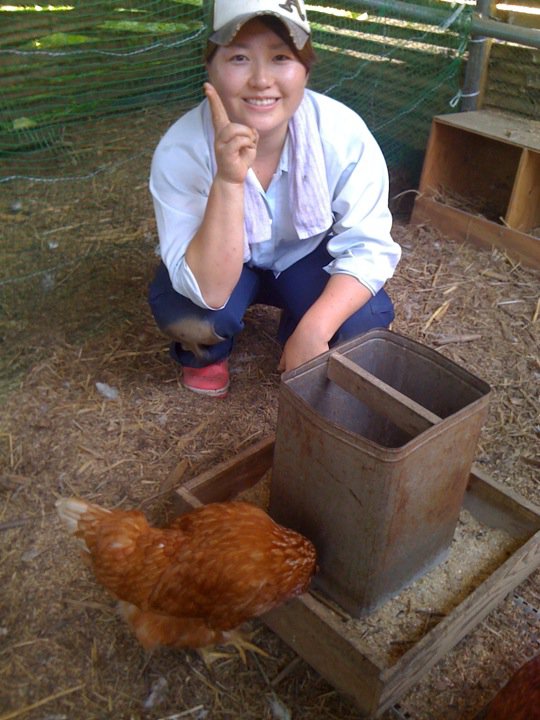

また、当時は前任者から引き継いだ牛さん2頭と、にわとりさんもお世話していたので、午前中すべてが除雪と餌やりで1日が終わることも多かったです。

▲たまごを恵んでくれる、にわとりさま。(私、とっても丸い)

▲小牛と、おだやかな時間を恵んでくれる、黒毛和牛のみすずとめいちゃん。(でも多分牛さんにはなつかれていなかった私…。)

▲牛さんの冬の食糧確保も一苦労。(やっぱり私、まるい)

当時はお金がなかったので、愛用車はしばらく軽トラのみ。

▲フロントガラスが雪と氷でほとんど見えてません(笑)

4駆のマニュアル車だったので田んぼに埋まったときと同様、雪に埋まっても馬力があり、ギアを変えれるので、雪の坂道もあまり滑る感じがなく、オートマ車よりもなんとなく安心感がありました。

とは言え、雪国初心者。

転んだり、埋もれたり……

転んだり、埋もれたり、

雪を押しながらおうちに帰る……そんな日もありました。

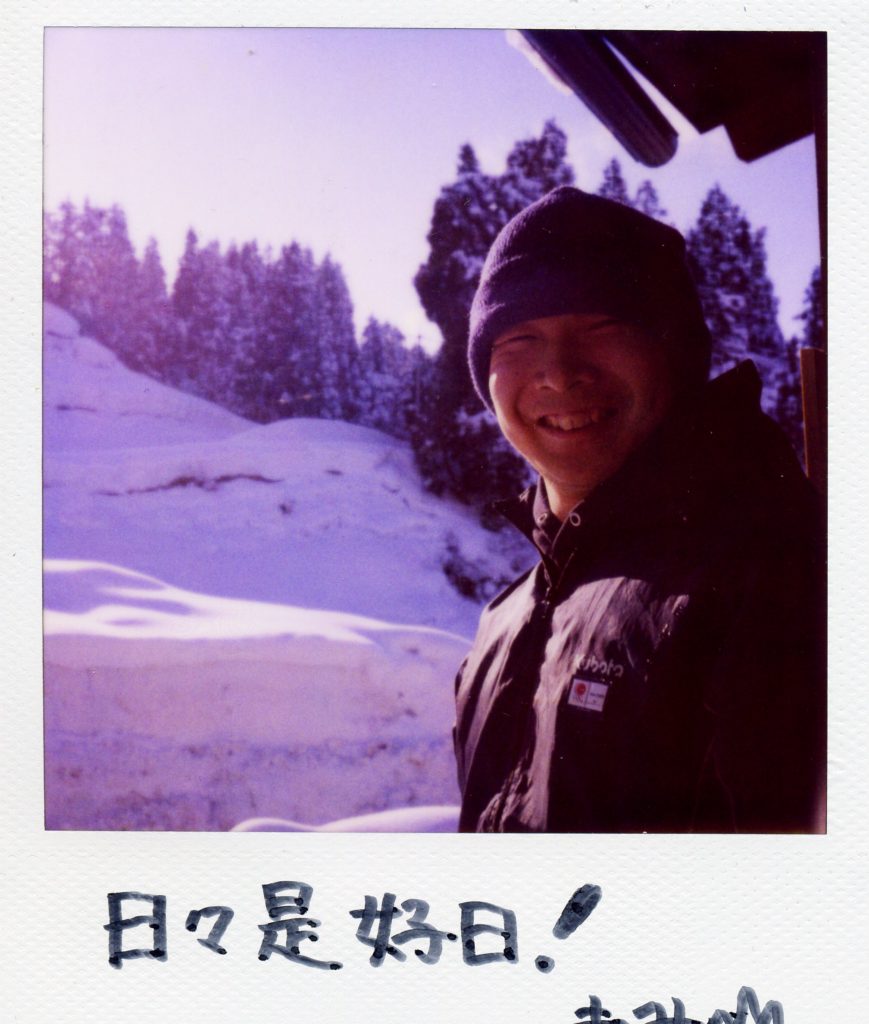

そんななか、定期的に農業師匠の橋場さんちの屋根の雪下ろしを一緒にするのが、冬の楽しみでもありました。

屋根に積もった雪は、背丈よりもうんと高い・・・。

屋根の上から、おしゃべり。

夏とは全く違った風景。広い雪原のなかに、ぽつんと人がいると、世界のひろさを感じます。

太陽が出ることは稀で、毎日こんなかんじのグレー色の空。

強い気持ちでいたものの、冬にひとり過ごしていると、やっぱり寂しい。

分校のお風呂は4〜5人用なので大きすぎ。とは言えシャワーだけは寒く、お風呂は集落の人のご厚意でお借りしていました。でも毎日お借りするのは気が引けるので、2〜3日に1回入るのみ(汚)。

結婚して、家庭をもった今でこそ、そんな当時の暮らしが人生で一番、最高に楽しかったと思えますが

当時は、あっという間に太ももまで積もる雪のなか、毎日ひたすらひたすら除雪して、埋まったり、転んだり、落ちたり。どんどん気持ちも沈んでくる毎日でした。

「おい、お茶のんでかねか」

そんな日々に救いがやってきました。

なにかの用事で、農業の師匠橋場さんのお家へお邪魔したときに

「おい、お茶のんでかねか」と、声をかけられました。

おうちに入ると、あったかい薪ストーブのじろばたと、お茶と、漬物とお菓子。

あたたかい火にあたりながら、

去年の作はどうだったか、次の春はどうするか、と

過去と未来に思いを馳せる時間が、そこにありました。

ふと、こんなことを聞いてみました。

「こんなに雪が降って、嫌だとか、鬱々しませんか」

「雪なんて、あぁ降れ降れって思えばいい。

一生降るわけじゃない。いつかやむんだから、降らせておけばいいんだ。」

目の前に起きることすべてを、

あるがまま受け入れる、これは農業でも教えてもらったことでした。

自分の力ではどうにもできないことがある。

けれど、どうにもならないなら、それに身を委ね、

ただ軽やかに日々を滑り過ごしてゆく、ただそれだけ。

「お茶のみにこらっしゃい(おいで)」

移住してから、地域の方々にそんな声をたくさんかけていただき、救われていたのを思い出し、そしてこの冬もまた、そのお茶飲みの時間に救われました。

冬、家にとじこもりがちになるこの雪の季節に、お茶のみに行き交い、1年を振り返り、春に思いを馳せて過ごす時間は、雪国の「里山じかん」でした。

「池谷のさつまいもは、ほんに、うまいんだ」

私に雪国の暮らしを教えてくれた橋場さんは、魚沼産コシヒカリを栽培していますが

さつまいも農家でもありました。

夫婦二人でたくさんさつまいもをつくって、

それを奥様の咲子さんが、車にたくさん積んで街まで売りに出ていました。

栽培を教えていただいたときも、さつまいもの話をよく聞かせてくれ、私も栽培するようになりました。

▲当時はやさい便としてお届けもしていました。だんだん痩せてきました。

いまでも街で販売していると「池谷のひとが売りに来てくれて。池谷の芋はうまいんだ」という話をよく聞きます。咲子さんが、さつまいもの評判の土壌を作ってくれたのです。

そんな咲子さんは「畑にこどもたちいっぱい連れてきて、みんなで芋掘りがしたい」と話していましたが、私が移住して二年目の冬に、お亡くなりになりました。いつもいつもあたたかく、いろんなことを教えてくれ、大好きだったので、本当によく泣きました……。

咲子さんの代わりになって、橋場さんの芋を、もっともっとたくさんのひとへ、届けたい

その頃から、そう思うようになりました。

重いさつまいも。たくさん旅をさせるには?

▲日本農業実践学園の籾山さん

けれど重いさつまいも。

東京へ出張販売へ行っても、ドカドカと売れることはあまりありませんでした。

商品に遠くへ旅をしてもらうには、軽くなければいけないのか…。

そんな頃、私の前に池谷分校に住んでいた籾山さんが

「池谷の芋も、試しに干し芋にしてみませんか」

とお声がけくださったのが運命の分かれ目でした。

籾山さんは、私の前に池谷分校に管理人として住みながら、農業研修として農業を実践していました。

私が学生の頃、池谷に通っている間、農作業のコーディネートをしていただいたり、地域のいろんなことや、大切な生き方を教えてくれました。

そんな籾山さんは、現在、茨城県の日本農業実践学園の先生をしており

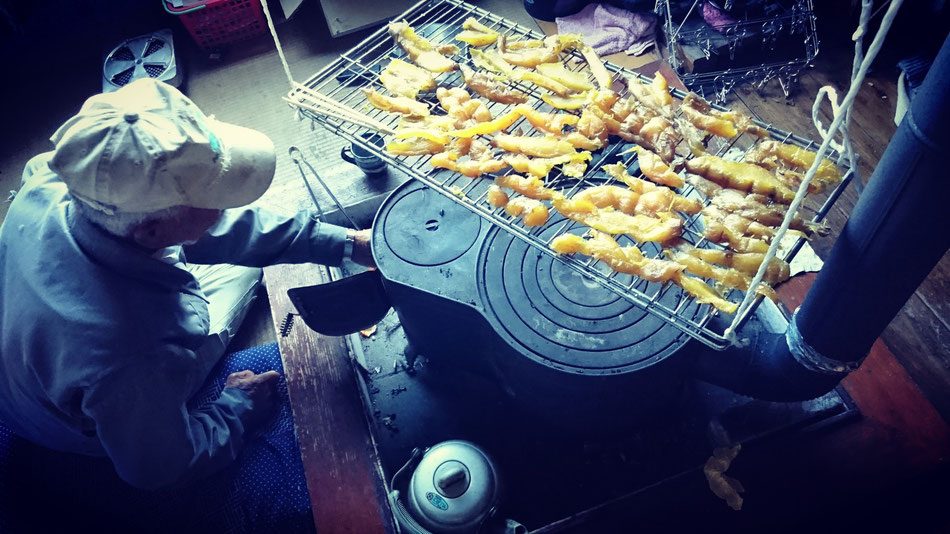

学園で「干し芋事業」を始めるとのこと。

作ってみたら、なんとなんと!

とっても柔らかく、蜂蜜のような琥珀色の甘い干し芋ができました!!

そこから池谷の芋で、干し芋づくりが始まりました。2013年のことです。

「土」から「産まれた」ものが、「お土産」となるように

▲初めて干し芋加工の体験をしに、学園まで行ったときのこと。2017年です。

干し芋は、芋の貯蔵期間や、気温や湿度の関係で

冬の間しか生産できません。

「冬の間しか、お客様に届けられないのか・・・(しょぼん)」

そんなとき、冬の「お茶のみ」の時間を思い出しました。

あの雪のくらしの「お茶のみ文化」が続いてほしい。

干し芋が、お茶のみの口実になって、干し芋を囲んで一緒にあたたかい時間をすごし

春を待つ冬の日々を、すこし特別にしてくれるような、お菓子になってほしい。

そうして、「ゆきのひみやげ」と名付けて

無料のホームページ作成サイトでwebを作り販売開始しました。

▲当時のwebサイト

そのなかで、干し芋の師匠・籾山さんから

「お土産は、土から産まれる、と書きますね」

と聞きました。

▲いまでは信じられませんが、当時はすべて一人で手掘りでした!汗。週末来てくださった農業ボランティアの方々にかなり助けられました。

土から産まれたものが、あたたかい気持ちを乗せて

ひとからひとへ渡り、しあわせを運びますように。

それは干し芋にとって、なんてしあわせな旅だろう。

お客さまの顔が浮かぶようでした。

私たちの干し芋は、無農薬のさつまいもを使い

そして添加物もなく

干し芋にしては、やわらかい。

小さなこどもも(うちの娘は1歳半からかみかみして食べていました)

ご高齢のかたも、おんなじテーブルで、おなじ時間を過ごすことができる、

しあわせな冬のおやつ。

ときどきお客様から、お子様やご家族が干し芋を美味しそうに食べている写真をメールでいただいたりします。それは私たちにとっても、なによりも嬉しく、しあわせな時間でした。

今年も私たちは干し芋を雪国から届けています。

しあわせな冬のじかんを、あなたに届けられるように。

そして、あなたから、あなたの大切な誰かに、そのしあわせが届くように。

干し芋の旅がはじまります。

■2月7日(木)開催!管理栄養士ますがたみきの講座、参加者募集中!

詳細はこちらから↓

佐藤 可奈子

株式会社雪の日舎 代表。1987年、香川県高松市生まれ。立教大学法学部政治学科卒。大学卒業後、新潟県十日町市に移住、就農。「里山農業からこころ動く世界を」がテーマ。著書「きぼうしゅうらく〜 移住女子と里山ぐらし」

関連記事

-

特集 【旅する干し芋】

第7話 番外編・もう一つの旅へ。さつまいもアレンジレシピ

2019.03.15

-

特集 【旅する干し芋】

第6話 干し芋もって、だれかのおうちへ〜干し芋だいすき女子会編

2019.02.04

-

特集 【旅する干し芋】

第5話 干し芋持って誰かのおうちへ〜教えてください!出稼ぎストーリー編

2019.02.15

-

特集 【旅する干し芋】

第4話 出稼ぎダイアリー。〜普段の環境と違う場所で働くということ〜

2019.01.25

-

特集 【旅する干し芋】

第3話 出稼ぎに行ってきました 〜「会いたい」気持ちが、かぞくをつくる〜

2019.01.21

-

特集 【旅する干し芋】

第2話 帰ってきた『里山日和』〜みんなでさつまいもの収穫

2019.01.18